変わりゆく江戸・東京の情景を訪ねて~明治維新以降の日本橋に残る江戸情緒

Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#05

ヒップホップグループ「RHYMESTER(ライムスター)」の兄・Mummy-Dと、「MELLOW YELLOW(メローイエロー)」の弟・KOHEI JAPAN。2人は共に音楽シーンで活躍する一方で、大の歴史好き。今回は、歴史と音楽を愛する2人が、前編に引き続き東京・日本橋を歴史探検します。

■江戸の町はここから始まった! 最初の町割りの地

(by KOHEI JAPAN)

さてさて。遠い目症候群「日本橋編」はここから後半に突入。なのだが、橋の袂からほぼ動いてないよね? 俺たちさ。そろそろ周辺を散策して行くべという事で、中央通りを神田方面へ。母ちゃんが若い頃呉服売り場で働いていたという三越本店、最新の商業施設コレド室町などをさらっと眺めつつ、三浦按針屋敷跡などに寄り道、そして日本銀行方面へ。我々が目指すは日本橋本町。本町とは「江戸の根本の町」という意味で、まさにここが江戸の町づくりのスタート地点なのだ。

三浦按針屋敷跡

撮影:編集部

16世紀末、徳川家康が入府したばかりの江戸は、かなり閑散としていたらしい。大勢の家臣団が居住する場所もままならず、とにかく家康はまずは江戸城拡充に着手、そのための建築資材や蔵米を直接城内に運搬出来るように水路を整備し、開削したお堀の土で日比谷の入り江などを埋め立ててゆく。城の周囲に家臣団の屋敷を配置し、そして、城の常磐橋門外から東の浅草方面へ向かう街道に沿って本町の「町割り」を行っていった。

幅12mの道を作り、その南北に「町地」を造成、町地から町人に宅地を割り当てるのだが、その宅地は、間口数間、奥行20間のいわゆる「鰻の寝床」サイズだったみたいだ。そういえば、第1回佃島編で見た佃島の宅地の間取りがまさにこれで、いまだに温存されているのだから佃島おそるべしだなあ。

最初は主に神田方面に広げていった「町割り」。徐々に広がる城下町、そして1603年、家康っちが征夷大将軍となり幕府を開くと、『江戸を全国の政治・経済・文化の中心地にするじょー!ポンポコ!』と本格的都市計画事業を開始。「天下普請」と呼ばれ、全国の大名には諸工事「御手伝普請」が賦課されると、町は急速に広がってゆくのだ。

市街地が次々と造成されていく中、水路等も整備されていくわけで、日本橋川も整備されて行き、ここでやっと橋が架けられ、「日本橋」と名付けられる。翌年には五街道の起点に設定されるのだからなんてスピードだ。

後に八百八町の大都市となる江戸だが、ここ日本橋が江戸の「町」の始まりで、まさに始まりの地点に立っているのだと思うと遠い目せずにはいられない俺たち。本町の「町割り」から始まり、令和の現在もいまだに日本橋の都市開発は進行中で、橋の上の高速道路も地下に潜るとのこと。願わくば、我々日本人が誇れる、東京の中心地「日本橋」になっていって欲しいなあ。ポンポコ。

「江戸で最初の町割りの地」のちょうど対面に日本銀行本店の荘厳な建物が建っている。

■壮大な江戸城の片鱗を現代に伝える都心の遺構・常盤橋門

(by Mummy-D)

ポンポコって何だよ馬鹿野郎。えー、前編、後編と続くこの日本橋さんぽ、全てのスポットが至近なのですが、ここ常盤橋門も「最初の町割りの地」から金座跡(現日本銀行本店)を挟んでほとんど隣という近さ。楽チンである。ああ、あの過酷な八王子城山城攻め(第3回)はなんだったのだろうか。我が人生も本企画も今後、願わくば平坦な街道だけを歩いて行きたいものである。遠い目。。。

さてその常盤橋、江戸に入府した家康が真っ先に架橋した、江戸城外堀に架かる橋であり、常盤橋門はその付け根に設られた、言わば江戸城外郭の「正門」であります。この日本橋川を境として西側が城内、東側が日本橋を含む町人地になるのですが、今もそこが千代田区と中央区の区境になっているところがオモシロイ!時代が変わっても、街の持つキャラクターはそう簡単には変わらないということなのかなあ。

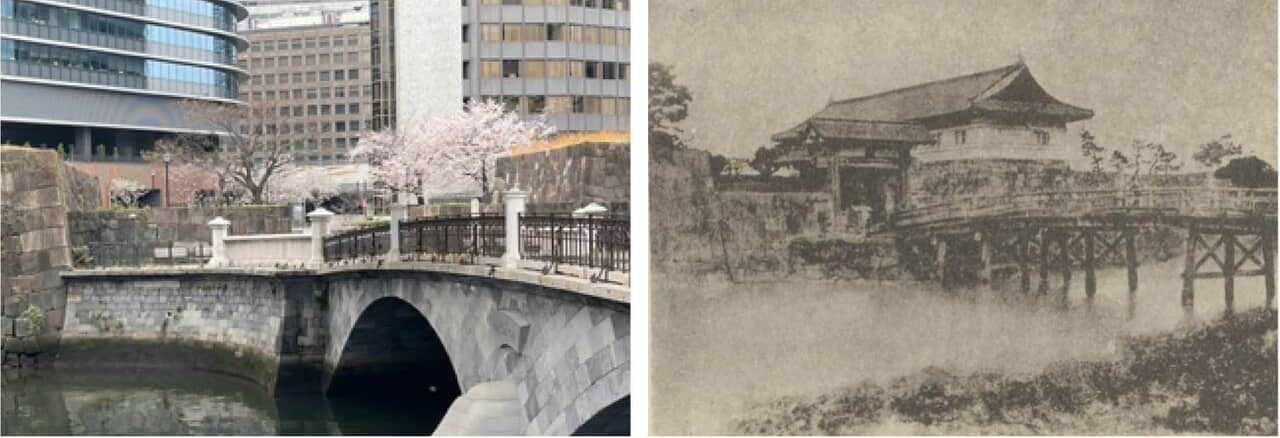

常盤橋門

(左)撮影:MUmmy-D

(右)『幕末・明治・大正回顧八十年史 第3輯』より/国立国会図書館蔵

常盤橋門は当時の石垣、枡形もしっかり残り、今は公園として整備されているのですが、明治4年頃に撮影された古写真が残っているので、往時の姿を想像しやすいかと思います。対岸(日銀側)に立って遠い目をしてみてください。ほうら、向かって右側に多門櫓が、中央に冠木門が見えてくるでしょう?そんなあなたにとっては最早、頭上を遮る首都高都心環状線を視界から消し去ることなど至って容易。そこに見えてくる緩やかな木造の太鼓橋、それが江戸期の「常盤橋」です。私もですが、重症かと(笑)。

明治になっておそらく荒れ放題であったであろう常盤橋御門は破却、明治10年(1877)には石造りの二連アーチ橋、「常磐橋」に架け替えられました。「常盤」から「常磐」に表記が変わったのは、皿は壊れやすいイメージ、石は文字通り盤石だからなのだそうな。ややこしいのは関東大震災後手狭ということで昭和元年(1926)、下流側に幅広の、車道も兼ねた現「常盤橋」が生まれた点。上流の「常磐橋」は東日本大震災後の修復の末に、令和3年(2021)から一般通行を再開し、今ある姿を我々に見せてくれているわけです。今やそのどちらもが歴史的遺産。史跡って、思いもかけぬ街の片隅にも、ひっそりとそして堂々と、存在するもんなんだよねー。遠い目。。。

常盤橋公園を抜けるとそこには巨大な建設用地があり、なんでもそこには2027年に、大阪「あべのハルカス」を凌ぐ高さ390m(!)の日本一の高層ビル「TOKYO TORCH」が建つんだそうな。神君家康公が見たらどんな反応するだろうなあ。いずれにせよ、令和の今もここは江戸東京の正面玄関ということか。そしてその公園の片隅には、近代日本資本主義の父、渋沢栄一公の銅像が立つのであった。

撮影:Mummy-D